<

Praxis für ZahnMedizin

| Ärzte |

| Team |

| Patienteninformationen |

| Zahnärzteinformationen |

| Impressum |

| zurück |

Fall

Nr. 2

Diagnostik

und Therapie eines rezidivierenden submukösen Abszesses

Kasuistik

Anamnese

Ein 52-jähriger Patient stellt sich mit akuten

Beschwerden im linken Unterkiefer vor. Er berichtet über

wiederkehrende Abszesse im Bereich des Zahnes 35, die

erstmals kurz nach einer vor ca. 2 Jahren durchgefühten

umfangreichen Zahnsanierung auftraten. Die Abszesse wurden

sowohl chirurgisch durch Inzisionen als auch medikamentös

durch Antibiotika behandelt.

Dem Patienten wurden zwei Tage vor dem jetzigen Besuch vom

Hauszahnarzt erneut Antibiotika verordnet.

|

|

|

| Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 |

Klinischer

Befund

Die extraorale Inspektion ist unauffällig. Die Palpation

ergibt schmerzhafte submandibuläre Lymphknoten im linken

Unterkiefer und im mittleren Bereich des horizontalen

mandibulären Astes.

Intraoraler Befund: der Patient trägt im linken UK eine

verblendete Brücke von 34 bis 37 mit 36 als Brückenglied.

Die Kronenränder sind leicht überkonturiert, der

Randschluss ist akzeptabel. Es zeigt sich ein Keramiksprung

vestibulär im Bereich des Kronenrandes an Zahn 35 (Abb.

1).

Im Bereich des Vestibulums der Zähne 34 und 35 ist eine

leichte, etwas schmerzhafte submuköse Schwellung

diagnostizierbar (Abb. 2). Lingual sind die Inspektion und

Palpation unauffällig. Narben von vorherigen Inzisionen

konnten nicht erkannt werden. Es liegt keine Fistel vor.

Der Perkussionsbefund und die Sensibilitätsprüfung

fallen an den Zähnen 34 und 35 negativ aus.

Bei der Sechspunkt-Sondierungstiefenmessung bei 34 und 35

ergeben sich Werte zwischen 2 und 3mm.

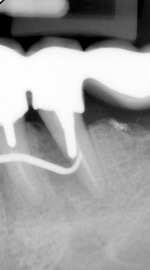

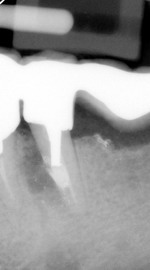

Röntgenbefund

(Abb. 3)

Die Auswertung der intraoralen Röntgenaufnahme der Zähne

34 und 35 ergibt folgenden Befund:

q

Die Zähne 34 und 35 sind mit verblendeten Kronen und höchstwahrscheinlich

intrakanalären Metallstiften versorgt. Es ist nicht

eindeutig erkennbar, ob die Kronen mit den Stiften verbunden

sind. Aufgrund der röntgenologisch erkennbaren

Konizität und der apikalen Geometrie der Stifte kann

vermutet werden, dass es sich um zementierte Parapost-Stifte

handelt.

q

Die Randdichtigkeit der Kronen scheint akzeptabel zu sein

q

Die Zähne 34 und 35 sind endodontisch behandelt und zeigen suboptimale

Wurzelkanalfüllungen, die ca. 2 mm vor dem anatomischen

Apex enden;

q

Der Stift in Zahn 34 erscheint zentral im Wurzelkanal platziert zu sein und

reicht bis in das koronale Drittel des Wurzelkanals;

q

Die Insertionsachse des Stiftes im Zahn 35 weicht stark nach mesial von dem

gefüllten Kanallumen ab. Die Spitze des Stiftes reicht bis

in das mittlere Wurzelkanaldrittel und endet ca. 0,5 mm vor

der mesialen Wurzelkanalwand.

q

Ausgedehnte mesiale pararadikuläre Aufhellung (6 X 13mm) im koronalem und

mittlerem Bereich der Wurzel des Zahnes 35.

Entscheiden

Sie:

q

Wie lauten die Diagnosen?

q

Welche Therapieoptionen kommen in Frage?

q

Für welche Option würden Sie sich entscheiden?

q

Welche Probleme und Risiken sind bei der Therapie-Entscheidung zu berücksichtigen?

Wie

würden Sie entscheiden?

q

Wie lauten die Diagnosen?

q

Welche Therapieoptionen kommen in Frage?

q

Für welche Option würden Sie sich entscheiden?

q

Welche Probleme und Risiken sind bei der Therapie-Entscheidung zu berücksichtigen?

Verdachtsdiagnosen

Ø

Verdacht

auf Wurzellängsfraktur im koronalen und/oder mittleren

Drittel des Wurzelkanals (wegen des Keramiksprunges) oder

laterale Perforation der Wurzel bei Zahn 35;

Ø

Osteolyse

im Bereich der vermutlichen Perforation mit möglicher

Bildung von Granulationsgewebe

Entfernung der Brücke mit anschließender

Extraktion des Zahnes 35

Diese einfachste Lösung weist den Vorteil auf, dass die

Ursache des Problems mit größter Sicherheit und auf

einfachem Wege beseitigt und kein Rezidiv zu erwarten wäre.

Als Nachteile stehen dem gegenüber, dass für den Patienten

höhere Kosten aufgrund der Notwendigkeit einer erneuten

prothetischen Versorgung entstehen

Hinzu kommen etwas ungünstigere Verhältnisse bei einer

neuen prothetischen Versorgung, da die zu überbrückende

Spanne größer wird und der Zahn 34 als einziger anteriorer

Brückenpfeiler nicht ausreichen dürfte, Es müsste der

kariesfreie Zahn 33 als Brückenpfeiler hinzugenommen

werden.

Wurzelamputation des Zahnes 35 mit Abtrennung des

Stiftes (ohne Entfernung der Brücke)

Mögliche Vorteile dieser

Therapieoption wären wiederum die sichere Ausschaltung der

Beschwerden des Patienten. Die prothetische

Restauration könnte zunächst belassen werden, die

Behandlung wäre zunächst für den Patienten deutlich

kostengünstiger als die meisten Alternativen

Als Nachteil ergäbe sich

wiederum eine ungünstige Relation zwischen der Zahl der Brückenpfeiler

und der Extension der Brücke, da der Zahn 35 zu einem Brückenglied „umgewandelt“ würde. Die komplette

Entfernung organischer Reste des unter der Krone

befindliches Zahnstumpfes ist technisch nicht möglich. Auch

eine perfekte Abdichtung der dadurch entstandenen leeren

Krone erscheint problematisch.

Intraoperativ bestünde die Gefahr, dass während der

Durchtrennung des metallischen Wurzelstiftes Metallspäne in

die Extraktionswunde gelangen.

Die „Umarbeitung“ der Krone des Zahnes 35 in ein Brückenglied

ohne Abnehmen der Brücke verhindert die kunstgerechte

funktionelle Gestaltung des neuen Brückengliedes im Sinne

eines Pontics mit Kontakt zur zahnlosen Schleimhaut. Für

die Gestaltung der „halbwegs vernünftigen“ Brückengliederunterfläche

und Kontakte zur zahnlosen Schleimhaut mit Komposit wären

mehrere Sitzungen erforderlich.

Orthograde Stiftentfernung, Perforationsverschluss

und Revision der Wurzelkanalbehandlung

Eine mögliche Therapievariante bestünde in diesem Fall

in einer orthograden Revision der Wurzelkanalbehandlung.

Nach der Entfernung des Stiftes würden der Verschluss der

lateral lokalisierten Perforation (z.B. durch das von Bargholz

beschriebene „modifizierte Matrixkonzept“ 1,2)

und die Revision der suboptimalen endodontischen Behandlung

möglich.

Dadurch würde die Aussicht verbessert, die Keime sowohl

aus dem Wurzelkanalsystem als auch aus dem

Perforationsbereich zu eliminieren. Auch bestünde die Möglichkeit

durch einen Verschluss der Perforation mit MTA eine

Knochenregeneration zu induzieren. Studien belegen das die

Eigenschaft von MTA die Regeneration von Fibroblasten des

Parodontalligamentes, die Apposition zementoblastenähnlicher

Zellen zu fördern und die Knochenneubildung zu induzieren 3.

Dieses Vorgehen setzt die Entfernung der Brücke und des

Wurzelstiftes voraus.

Als Vorteile dieses Vorgehens

sind zu benennen, dass bei guter intraoperativer Übersicht eine optimale Reinigung und Desinkektion

des Wurzelkanalsystems sowie eine Optimierung der

vorhandenen Wurzelfüllung möglich würden.

Als Nachteil ist zunächst die

notwendige Zerstörung

der relativ neuen Brücke zu diskutieren. Ein Versuch, mit

entsprechenden Hilfsmitteln (z. B. Corona-Flex) die Brücke

schonend zu entfernen, könnte zur Fraktur der mit Stiften

versorgten Zähne führen. Der Einsatz solcher Hilfsmittel

erscheint zudem sehr riskant, da anhand der Röntgenaufnahmen

nicht feststellt werden kann, ob die Stifte zusammen mit den

Kronen oder separat gegossen bzw. eingesetzt wurden.

Auch eine Fraktur der Wurzel des Zahnes 35 beim Versuch

der Stiftentfernung ist asl mögliches Risiko in Betracht zu

ziehen.

Chirurgische Darstellung der

Perforationsstelle, Kürzung des Metallstiftes und

Abdichtung der entstandenen Kavität mit MTA

Eine andere mögliche Therapielösung wäre,

nach Darstellung der perforationsstelle durch einen

chirurgischen Eingriff eine intraoperative die Kürzung des

Stiftes von der Wurzelaußenseite her durchzuführen und

anschließende die hierbei präpararierte „retrograde“

Kavität in der Wurzelkanalwand mit MTA zu verschließen.

Dadurch würde die Zerstörung der Brücke vermieden.

Vorteile dieses

Vorgehens wären die Abdichtung der Perforationsstelle unter

Sichtkontrolle, die Möglichkeit einer sorgfältigen Kürettage

der pararadikulären Läsion und der Inspektion eines Großteils

der Wurzel im Bezug auf eventuelle Risse oder Längsfrakturen

sowie der Erhalt der prothetischen Versorgung des linken

Unterkiefers.

Als nachteilig

zu werten wären

die Schwierigkeiten

bei der Darstellung der Perforationsstelle und bei der

Abtrennung des Stiftes falls diese nach lingual ausgerichtet

sind, die mögliche starke Schwächung der Wurzel bei dem

Versuch, den Wurzelstift retrograd zu kürzen, eine

langfristig evtl. resultierende Wurzelresorption im

lateralen Bereich (Perforation bzw. Abdichtung) wegen

Unterbrechung des (knöchernen) Periodonts. Während der Kürzung

des Stiftes besteht die Gefahr, dass Metallspäne in die

Operationswunde gelangen.

Therapieentscheidung

Der Patient wurde über alle o. a. Therapiemöglichkeiten

umfassend aufgeklärt, wobei ihm die letzte Variante

empfohlen wurde. Die Entscheidung wurde gemeinsam getroffen

und fiel für die Kürzung des Metallstiftes und Abdichtung

der entstandenen Kavität mit MTA von „retrograd“.

Der Patient wurde darauf hingewiesen, dass eine Längsfraktur

der Wurzel nicht ausgeschlossen werden könne. Solche

Frakturen treten recht häufig bei mit Metallstiften

versorgten Zähnen auf 4. Der vestibuläre

Keramiksprung im Randbereich der Krone könnte als Hinweis

auf eine Längsfraktur interpretiert werden. Es konnten aber

nicht die für Längsfrakturen typischen parodontalen Einbrüche

mit punktuell deutlich erhöhten Sondierungstiefen

diagnostiziert werden. Durch den chirurgischen Eingriff würde

die Möglichkeit der Inspektion unter ausreichender Sicht

auf einen Großteil der Wurzel eröffnet. Falls

intraoperativ eine Wurzellängsfraktur verifiziert würde,

bliebe die Möglichkeit der sofortigen Wurzelentfernung

offen.

Therapie

Die vermutete Perforation der Wurzel

weicht von der Längsachse des Zahnes stark nach

mesial ab. Aus dem Röntgenbild ist zu entnehmen, dass auch

eine Abweichung in vestibulo-lingualer Richtung vorliegt,

jedoch ist nicht exakt festzustellen, ob die Perforation

nach vestibulär oder nach lingual ausgerichtet ist. Die

gegenwärtige vestibuläre Schwellung und die in den letzten

Monaten rezidivierenden vestibulären Abszesse lassen

verbunden mit der unauffälligen lingualen Inspektion einen

nach vestibulär ausgerichteten Knochenabbau erwarten. Somit

wird ein chirurgischer Zugang von vestibulär gewählt.

OP-Verlauf

Nach paramarginaler Schnittführung unter Lokalanästhesie

erfolgte die Präparation eines Mukoperiostlappens und

dessen Mobilisierung nach apikal. Unter dem OP-Mikroskop

wurde das Granulationsgewebe bis in gesunden Knochen

entfernt. Eine Osteotomie zur Darstellung der Wurzel war

wegen der ausgedehnten Knochenresorption (Abb.

4) nicht

notwendig, die linguale Knochenwand war allerdings von der

Resorption nicht betroffen.

Die Perforationsstelle an der mesialen Wurzelseite wurde

mit Hilfe von Mikrospiegel und doppelt gebogener Mundsonde

dargestellt (Abb. 6) und eine Wurzelglättung mit

Ultraschall (Paro-Ansätze)vorgenommen.

Röntgenaufnahme mit einer Kürette für die Überprüfung

der „Schnittebene“ für die Kürzung des Metallstiftes (Abb.

5). Es folgte die Kürzung des Metallstiftes unter

NaCl-Kühlung mit Hilfe von diamantierten Ultraschallansätzen

zur retrograden Präparation, die Reinigung der entstandenen

Kavität und die Abdichtung mit MTA-Zement (ProRoot,

Dentsply, Konstanz) – Abb. 7.

Nach einer Röntgenkontrolle (Abb. 8) wurde die Wunde mit

monofilem atraumatischem Nahtmaterial der Stärke 5-0

verschlossen.

Die Fäden wurden nach 7 Tagen entfernt, die Wundheilung

verlief komplikationslos.

Sechs Monaten nach dem Eingriff berichtet der Patient über

komplette Symptomfreiheit. Die intraorale Inspektion ergibt

eine vollständige Heilung der Weichgewebe. Die angefertigte

Röntgenaufnahme (Abb. 9) zeigt bereits eine Tendenz zur

Reossifikation.

Angesichts der relativen kurzen Beobachtungszeit ist eine

Beurteilung der Entscheidung sicherlich nicht aussagekräftig.

Dennoch die völlige Beschwerdefreiheit des Patienten wie

auch die röntgenologisch zu beobachtende Reossifikation

sind als positive Zeichen zu betrachten. Die bei der

Entscheidungsfindung dargestellten möglichen Vorteile

dieser Entscheidung konnten bisher bestätigt werden.

Literatur

1. Bargholz C:

Die klinische Anwendung von Mineral Trioxide

Aggregate (MTA). Endodontie

2004; 13: 235-242.

2. Bargholz, C: Perforation repair with mineral trioxide aggregate: a

modified matrix concept. Int

Endod J 2005; 38: 59-69.

3. Schwarze T: Mineral Trioxide Aggregate (MTA) – Eine

Literaturübersicht. Endodontie

2004; 13: 211-224.

4. Kfir A, Zukerman O, Tamse A, Fuss Z: Vertikale

Wurzelfrakturen bei wurzelkanalbehandelten Zähnen – Ätiologie,

Diagnose und Therapie. Endodontie

2002; 11: 115-121.

|

|

|

| Bild 4 | Bild 5 | Bild 6 |

|

|

|

| Bild 7 | Bild 8 | Bild 9 |